Texto originalmente publicado no Conversas de Historiadoras

Hebe Mattos

Em tempos de vitória eleitoral da extrema direita, celebramos mais um treze de maio no Conversa de Historiadoras. 131 anos daquele 13 de maio de 1888, a tardia data em que o Brasil, ultimo nas Américas, aboliu legalmente a escravidão e reconheceu formalmente plenos direitos civis a todos os brasileiros.

Desde muito jovem pesquisadora do período, sempre formei entre aqueles que destacam o caráter radical da transformação então realizada. O abolicionismo foi o primeiro movimento social de massas da história do país e, como reconheceu no calor da hora o historiador Capistrano de Abreu, os últimos escravizados foram os protagonistas do “timing” final do processo – ao abandonaram em massas as fazendas mais rentáveis da economia escravista.

Nos últimos anos, entretanto, a pesquisa em história social da escravidão – esforço no qual me incluo – começou a levantar o véu não apenas do volume estonteante do contrabando de cativos africanos ao arrepio da lei brasileira desde 1831, mas também da prática da escravização ilegal de livres “de cor” e indígenas em situação de fragilidade social e sem proteção de um poderoso de plantão, com a cumplicidade de praticamente toda a “boa” sociedade da época. Tema, aliás, central para os abolicionistas radicais do período, sobretudo negros, até muito recentemente considerado como exagero retórico por grande parte dos pesquisadores. As novas abordagens colocam em relevo, do ponto de vista daqueles que o sofreram, como o racismo e o desrespeito cotidiano com os mais elementares direitos civis têm raízes profundas na história do país como estado constitucional e nunca estiveram restritos à existência legal da instituição da escravidão. Violência cotidiana que sempre foi a outra face da moeda da invisibilização social da grande maioria de afrodescendentes livres em situação de respeitabilidade social.

Neste sentido, ainda que a abolição da escravidão como instituição legal e considerada legítima mantenha-se, sem dúvida, como a mais profunda transformação da história brasileira, o racismo estrutural e as cumplicidades que engendra, bem como a irrelevância prática dos direitos civis para enormes parcelas da população, são uma linha de continuidade que se manteve praticamente inalterada – e quase naturalizada – até, pelo menos, a constituição de 1988.

Os números e as práticas que as pesquisas revelam são perturbadores. O silêncio sobre elas, ou a quase naturalização delas – sem identificação de fato com aquele que sofre a violência – na maior parte das artes, literatura e historiografia brasileiras, mais ainda.

É desalentador constatar que todo o esforço da luta antirracista dos últimos 30 anos, de denúncia, produção de estatísticas e formulação de medidas de ação afirmativa, tenham desembocado na emergência de uma extrema direita capaz de fazer a defesa pública do genocídio negro como política de segurança – e com ela se eleger em diversos níveis do sistema representativo brasileiro.

Por outro lado, tornar visível o horror que sempre nos constituiu talvez seja uma consequência inevitável da radicalização da democracia brasileira. Nas democracias, vence quem tem mais votos, mas são preservados os direitos constitucionais das minorias eventuais. É este princípio que disputamos a cada dia que acordamos no Brasil de hoje. Se conseguirmos preservá-lo, a encarnação do horror como discurso público talvez seja um pré-requisito inevitável para que a tão esperada segunda abolição possa um dia se produzir.

Ana Flávia Magalhães Pinto

“Como se os ancestrais fossem filhos dos meus sinais / Sigo o chamado altivo / Sobrevivo aos temporais”. Inseridos numa melodia que produz a sensação de movimentos contínuos de idas e vindas, esses versos são parte da trilha sonora do filme A Última Abolição, composta por Tiganá Santana, musicista e recém-doutor em Letras pela Universidade de São Paulo. O documentário, dirigido por Alice Gomes, com entrevistas de Luciana Barreto e supervisão artística de Jeferson De, reúne intelectuais atuantes na academia e em outros espaços sociais, apresentando uma leitura densa e acessível sobre as lutas contra a escravidão e em defesa da liberdade e da cidadania. Em conjunto, a narrativa também problematiza, de diferentes perspectivas, os desdobramentos dessas disputas no pós-abolição.

Trata-se do produto de uma coletividade ainda mais ampla que compartilha na atualidade o entendimento de que a História é feita da ação de múltiplos sujeitos e que, portanto, não faz o menor sentido reduzir todo o processo que levou à assinatura da Lei Áurea, em 13 de Maio de 1888, a uma pessoa. Até porque a Abolição não inaugurou a experiência da liberdade negra no Brasil. Sendo assim, a princesa Isabel não poderia ser apresentada como aquela que “garantiu a liberdade aos negros”.

Num esforço de diálogo, com foco na institucionalidade, uma possibilidade talvez fosse o reconhecimento de que os três séculos de uma escravidão que absorveu o maior quantitativo de africanos escravizados nas Américas produziram uma sociedade que, de tão racializada e racista, naturalizou o costume de violentar também a vida de homens e mulheres negras que, por caminhos diversos, viviam como livres ou libertos. O fim legal do escravismo, portanto, iluminaria a centralidade do “preconceito de cor” ou do “ódio de raça” na organização da sociabilidade brasileira.

Mas isso parece estar, definitivamente, longe das preocupações que explicam o fato de, passados 131 anos da abolição no Brasil e a despeito de toda a produção historiográfica desenvolvida ao longo de décadas, o trio formado pelo deputado príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança, o deputado (filho de presidente) Eduardo Bolsonaro e o deputado delegado Waldir terem requerido a realização de sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem à Princesa Isabel, no próximo 14 de maio.

Se esses compõem tão somente uma parcela ensimesmada a querer se afirmar como ocupantes exclusivos do centro da vida pública do tempo presente, o futuro está aí para podermos dimensionar melhor. Por ora, tal como aconteceu em 1888, é fácil perceber que esses indivíduos não são os únicos a ter o que dizer e defender. Sob o mote “Não veio das mãos de Isabel! Nossa liberdade é conquistada todos os dias!”, outros parlamentares, intelectuais ativistas e acadêmicos negros e brancos também agendaram para a manhã de terça-feira, às 10h30 o Ato em Memória da Luta do Povo Negro pela sua Liberdade, no Salão Verde da Câmara dos Deputados.

Como vemos, este não é o primeiro mês de maio em que, desde 1888, as diferenças, as desigualdades e as expectativas sobre os sentidos da liberdade negra poderão ser vistas e analisadas pela sociedade brasileira. O pós-abolição, aliás, tem sido um tempo de enfrentar demandas. E por falar em demandas, já que comecei este texto com os versos que encerram o filme que tem nos ajudado a ampliar os debates sobre as idas e vindas dos caminhos da liberdade no Brasil, termino com um convite para seguirmos a reflexão a partir da música com a qual o mesmo documentário se inicia e que fala de também de continuidades e enfrentamentos de dores, violências e tentativas de apagamento:

És Maçalê…

com a bravura que há de ter um Maçalê…

quando firmas, no chão, mais que pés de negro.

Segues na quilha da dor,

mas não hás de fenecer…

nem um sonho a menos;

velarás por um canto que hás de ser…

Maçalê… és Maçalê…

porque fazes do olhar um olhar por merecer;

uma guerra de flor… uma flor de guerreiro…

Serás mão do teu senhor,

és teu próprio massapê…

Vês?! És Maçalê,

e não farás envelhecer, Maçalê,

o que o teu nome diz:

Ogunhê!

#paremdenosmatar #vidasnegrasimportam

Keila Grinberg

80 tiros.

Segundo o presidente, o Exército não matou ninguém.

80 tiros.

“O racismo é uma coisa rara no Brasil”, declarou o presidente.

Na verdade foram mais de 200 tiros.

Não tem 13 de maio nenhum

Não tem 13 de maio nenhum que dê conta de tamanha tragédia.

Acontece que acabar com o sentido do 13 de maio é justamente o que querem os que dizem que não há racismo no país, que massacre é fatalidade e que o problema das universidades é ter crescido demais.

Ninguém mais tem tempo a perder com eufemismos neste país. O mínimo a fazer é chamar as coisas pelo nome que têm: os bons tempos do Império não tinham nada de bons, ninguém conseguiu a liberdade de graça e os antigos senhores só não receberam indenização graças à mobilização do abolicionismo negro e popular. E o Exército matou alguém, sim. Matou um homem negro, um cidadão brasileiro que cometeu o crime de passear no domingo com sua família. Não foi incidente. Foi execução.

Também convém lembrar de tudo o mais que essa gente quer esquecer: 13 de maio é dia de reforçar que ninguém abre mão do que conquistou. O ensino superior público e gratuito é direito de todos, principalmente daqueles que, historicamente, não tiveram acesso a ele. (O problema da universidade não é ter crescido demais, é não ter crescido o suficiente). Para cada Marielle assassinada, quatro novas são eleitas. A abolição da escravidão – incompleta, imperfeita, tardia – é também irreversível.

Martha Abreu

“Canoa Virada”

Não foram poucos os que lutaram pelo 13 de maio!! E também não foram poucos os que lutaram para que essa data não fosse esquecida, especialmente como caminho de afirmação da população negra e de luta pelo reconhecimento do direito de todos os brasileiros à liberdade, à igualdade e à cidadania plena. Ao longo do século XX, as manifestações pelo 13 de maio nunca deixaram de acontecer e os exemplos são inúmeros: nos jongos, nos encontros de associações de trabalhadores, nas festas cívicas, religiosas e recreativas, e mesmo nos enredos das escolas de samba.

Hoje, faço aqui uma homenagem ao músico negro, Eduardo das Neves, que fez questão de gravar na nascente indústria fonográfica o que foi considerado, ainda em 1888, o hino popular da Abolição. Como conseguiu convencer o empresário e emplacar essa gravação, até hoje não tenho ideia, mas, certamente, o músico conhecia bem o poder dessa nova tecnologia em produzir registros duradouros sobre vozes e canções de evidente sentido político e transgressor. Provavelmente, Dudu tenha gravado “A Canoa Virada”, em 1909, quando também se comemorava, nas festividades do 13 de maio daquele ano, a entrada do político negro Monteiro Lopes na Câmara de Deputados Federal.

Registro aqui alguns versos do lundu a “Canoa Virada”, uma evidente alegoria sobre o fim da escravidão:

A canoa virô

Deixá-la virá

De boca para baixo

Cacunda pro ar

Chegou ocasião da negrada bumbar

Depois de vilas e cidades

Andei pelos arrabaldes,

Não há quem não desejasse,

O dia da liberdade

Giovana Xavier

Carolina, Firmina e Conceição: intérpretes da liberdade

131 anos depois de assinada a Lei Áurea, a pergunta “o que aconteceu com a população negra no pós-abolição?” permanece atual. Muitas são as respostas possíveis. No 14 de maio de 1888, centenas de milhares de pessoas tornadas livres e milhões de outras nascidas livres ou libertas antes da lei seguiram suas vidas como trabalhadores. Para quem quiser conhecer mais sobre o assunto, a leitura do livro A vida dos escravos no Rio de Janeiro, de Mary Karasch é parada obrigatória. Na obra, a historiadora norte-americana apresenta uma lista de profissões desempenhadas pela população escravizada. Embora pouco se comente, barbeiros, mergulhadores, costureiras, parteiras, modistas, ourives foram ocupações, em muitos casos, hegemonizadas por africanos e descendentes na corte imperial.

Como exemplo da impossibilidade de uma “ciência neutra”, essa pluralidade de atividades profissionais exercida por pessoas de cor durante todo o período escravocrata (e que se manteve no pós-abolição) foi ignorada pelas Ciências Sociais das primeiras décadas do século XX. Exemplo disso é a expressão icônica usada por Florestan Fernandes para se referir a mulheres, homens, crianças negras depois do 13 de maio: “largados à própria sorte”.

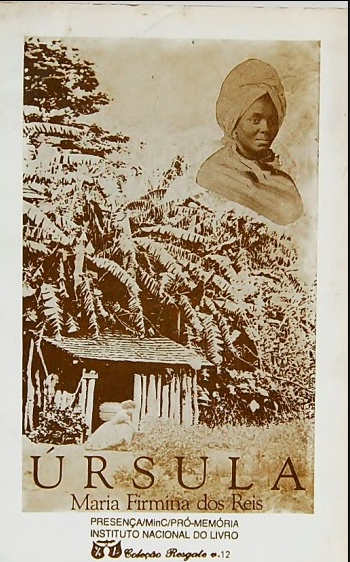

A ideia legitimada por Florestan e seus colegas da Escola Sociológica Paulista durante a execução do projeto Unesco justificam muitas histórias únicas. Histórias contadas pela supremacia branca e que nos impedem de enxergar mulheres como Maria Firmina dos Reis, autora do primeiro romance da história do Brasil (Úrsula, 1859), Carolina Maria de Jesus, escritora do célebre Quarto de despejo: diário de uma favelada (livro de 1960 traduzido para diversas línguas, com tiragem estendida de três para trinta mil exemplares) e, mais recentemente, Conceição Evaristo, ganhadora do Prêmio Jabuti com a linda obra Olhos d´água, como intelectuais negras.

A pergunta que fica é: por que em um país de 54,4% de pessoas negras soa absurdo pensar esse trio de mulheres como intérpretes do Brasil tal qual Caio Prado Junior, Celso Furtado, Sérgio Buarque de Hollanda? Há quem torça o nariz para as dimensões passado-presente da nossa história. Tremendo besteirol, também conhecido como “mais do mesmo”.

Em 13 de maio de 2019, sou mais Carolina: “Ah, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é”. #DeixaEuDançar #LiberdadeDJRennandaPenha

Mônica Lima

“Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é, e sempre será, um grande mal.”

Esta frase é do conto A Escrava, da escritora e professora negra maranhense Maria Firmina dos Reis, que foi publicado em 1887 na Revista Maranhense nº3. Ela já havia escrito antes um romance abolicionista (Úrsula), publicado em 1859. E, em 1888, compôs um hino à abolição: Hino da Libertação dos Escravos, com letra e música de sua autoria, que tem nos seus primeiros versos “Salve! Salve o Sol que raiou hoje, difundindo a Liberdade!”

Que tanto sabemos da luta, da militância de mulheres negras de diferentes regiões do Brasil pela abolição? Das resistências em suas mais diversas expressões, das fugas, dos enfrentamentos, da busca pela liberdade, protagonizadas por elas? Certamente, ainda muito pouco.

“Brasil, chegou a vez, de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, Malês”

Em nove de janeiro passado completaram-se dezesseis anos da promulgação da lei 10639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e das lutas dos negros no Brasil. Com seus dispositivos ainda em vigor, tendo sido ampliada em 2008, com a inclusão da história indígena, mantem-se em sua integridade na lei de diretrizes e bases da Educação Nacional. Muito foi feito, e está sendo feito, para passar da intenção ao gesto, e implementar essa medida. Mas, muito mais falta fazer, e são cada vez mais difíceis os enfrentamentos. Sem deixar de reconhecer tudo que construímos, nosso passos adiante nessa luta pela real liberdade terão que se haver com as tentativas atuais de silenciamentos e negacionismos diversos, que tentam apagar ou reduzir o papel fundamental de negras e negros no processo abolicionista.

Nessa batalha pela nossa História, sugiro escolhermos nossas armas e estratégias. E entre elas, está iluminar as trajetórias pessoais dessas mulheres negras que fizeram parte da luta contra a escravidão: as que escapavam pelas quebradas da região do Cais do Valongo (fala, Catarina Cassange!), as que usavam de seu trabalho e seu saber para obter a alforria e defendiam essa liberdade como sagrada (fala, Teodora!), as abolicionistas militantes como Maria Firmina e tantas e tantas outras. Conhecê-las, e encontrarmos nelas parentesco e inspiração, torna-se um caminho para não perdermos o (p)rumo, além de desvelarmos as inverdades dos que querem invisibilizar suas histórias. O ensino de História pode – e já há quem o faça, seguramente, mas que sejamos mais – trazer as presenças vivas dessas pessoas, como matéria e material de estudo, para nosso arsenal de combate. Com elas, e perto delas, seremos mais fortes. E mais fiéis ao que nos move.

Por mais trezes de maio, feitos de muitas histórias negras.

A história de Catarina Cassange está no livro

FARIAS, Juliana, GOMES, Flávio, SOARES, Carlos Eugênio, MOREIRA, Carlos Eduardo. Cidades Negras: africanos, crioulos e espaços urbanos no Brasil Escravista do século XIX. São Paulo: Alameda, 2006.

A história de Teodora Dias da Cunha está no artigo

“Teodora Dias da Cunha: construindo um lugar para si no mundo da escrita e da escravidão”, de Cristina Wissembach, publicado no livro FARIAS, Juliana, GOMES, Flávio e XAVIER, Giovana. Mulheres Negras no Brasil Escravista e do Pós-emancipação. São Paulo: Selo Negro, 2012.