O cerco do racismo se afunila com a crise/reoxigenação internacional do Capitalismo, a vitória de forças conservadoras a nível global e a absorção de nossas pautas pelo mercado dos imaginários sociais. A falsa sensação de linearidade histórica impulsiona o senso comum a acreditar que os avanços conquistados pelos povos negros em todas as partes do mundo estão pacificados na civilização moderna. No entanto, partindo da compreensão de que vivemos em uma temporalidade dialética e que a luta contra o racismo é, sobretudo, uma disputa de poder, percebemos que a guerra não está vencida e que o inimigo está organizado e contra-atacando de diversas formas. Aqui me aterei a falar da ofensiva simbólica, mas nunca é demais destacar que as condições de precarização, encarceramento e genocídio da população negra só tem crescido nos últimos anos.

Pra começar, vamos relembrar o conceito de racismo cordial. O racismo cordial, ou racismo à brasileira, seria o que Kabengele Munanga classifica como “ambíguo, meloso, pegajoso, mas altamente eficiente em seus objetivos” (MUNANGA, 1995). Somos um país que não admite o racismo enquanto estruturante das relações no âmbito público e privado, e ainda sustentamos o mito da democracia racial sob a teoria da miscigenação que teria criado, segundo Gilberto Freyre, uma raça única e de convívio harmonioso, a tal chamada “raça brasileira”. Ora, há muito tempo os movimentos negros, intelectuais negros e não-negros, porém solidários à causa – como Florestan Fernandes, vêm denunciando a falácia por trás deste mito e o quanto este mito inviabiliza uma tomada mais efetiva de consciência racial por parte da população negra brasileira e da sociedade como um todo.

Gosto de pensar o mito da democracia racial a partir dos acúmulos de Roland Barthes (1978), um semiólogo francês que se dedicou a observar as mitologias da burguesia francesa, a partir de suas operações de construção de sentido. Em sua pesquisa, ele demonstrou que o mito é uma segunda construção semiológica que esvazia o processo de construção do significado de determinado signo, para transformar-lhe em significante e atribuir-lhe um significado que atenda aos seus interesses. E é exatamente assim que as crueldades do racismo à brasileira foram invisibilizadas por detrás de uma máscara de democracia pacífica e folclorizada entre as raças que “nem são diferentes umas das outras, afinal, somos todas e todos filhos de negros, índios e brancos”.

Voltando ao Brasil contemporâneo, venho observando um movimento radical de assimilação das nossas pautas pelo mercado de imagens e publicidades e um profundo esvaziamento histórico de nossa luta política, transformada em espetáculo monetizado para sustentar a grande indústria do entretenimento. Esta indústria, vias de fato, continua sendo responsável pela exploração de nossa força de trabalho, precarização de nossas condições de vida e distorção do principal objetivo de nosso processo de emancipação: a eliminação estrutural do racismo enquanto um conjunto de condições sócio-políticas e culturais às quais nosso povo está submetido.

Bom, desde que acessamos uma mínima mobilidade social a partir das políticas de distribuição de renda dos governos petistas, passamos a ser encarados e encaradas como público consumidor que, invariavelmente, precisava ser incorporado às representações midiáticas da indústria do consumo. Aí está uma problemática complexa e contraditória que precisamos analisar com mais cautela e profundidade, para que possamos determinar qual caminho tomar.

A sociedade do espetáculo é, segundo Guy Debord, é um conceito para dar conta do “tipo de relação social preponderante na etapa do capitalismo avançado” no qual as “imagens são a mediação inexorável entre os indivíduos” (ROCHA, 2005) e pode ser complementado pelo conceito de “simulacro” do Jean Baudrillard, o qual eu não concordo completamente com a atribuição de uma completa falência do real, mas que pode nos ajudar a pensar como a saturação de imagens e representações, tanto nas redes sociais, como nos grandes veículos de comunicação de massa, podem estar reduzindo a luta negra a uma superficialidade extremamente perigosa para o nosso processo de emancipação.

Vou utilizar um exemplo, que acredito que dá conta de observar as múltiplas problemáticas da apropriação de nossa imagem por parte do grandes empresas: o curta-documentário “Duas Mulheres. Duas Vidas. Uma Luta.”, que retrata as trajetórias de vida da cantora Elza Soares e da judoca Rafaela Silva, produzido pela Conspiração Filmes e da Banzai Studio, com financiamento do grupo Bradesco. Bom, por um lado é um puta filme, bonito mesmo. Dizem que foi feito com a “consultoria de jovens negros do Mooc”, embora não se diga o nome destes jovens na descrição do youtube, tampouco nos créditos que sobem ao final. Fui procurar nome por nome da produção executiva na internet: todos que eu encontrei, brancos. Outra problemática, o financiador. Um banco privado, que além de integrar a estrutura financeira/especulativa que nos violenta, já foi diversas vezes acusado de racismo. Um caso emblemático foi um processo, julgado em 2010, no qual o Bradesco foi condenado por discriminação racial. A vítima: um advogado funcionário preterido de ascender na empresa em decorrência de sua raça.

É interessante pensar como este documentário nos envolve por uma contradição: queremos nos ver na TV, precisamos de representações para que nossas crianças tenham mais auto-estima, cresçam percebendo que ser negro também é bonito, etc. Porém, precisamos elevar a nossa criticidade para como estão sendo veiculadas estas representações e a custo de que? Por exemplo, o documentário viralizou como publicidade do banco bradesco em diversos vídeos do Youtube. Quem ganha mais: o povo negro ou o Bradesco?

Outra coisa que me incomoda no documentário é o texto. Eu sou fascinada por Elza Soares, para mim ela é a mulher do século e sabemos que o texto de um produto deste tipo é montado, editado, selecionado. Me incomoda a ideia do sofrimento para o merecimento que é construído na narrativa. “Cada porrada que eu levo, para mim é como se fosse um beijo”. Não! Eu sei que não é um beijo, Elza sabe, Rafaela sabe. Tudo bem que o filme pretendia cruzar a trajetória da cantora com a da lutadora, mas por fim, esvazia toda o sentido coletivo que proporcionou a emergência destas duas estrelas e joga ambas vitórias no colo da meritocracia individual e com base no sofrimento.

Usei esse exemplo, pois acho que ele foi pouco problematizado. Mas poderia falar do programa “Esquenta”, do jeito como o programa “Encontro” com Fátima Bernardes constrói a participação da Maíra Azevedo, das inclusões paliativas de negras (quase sempre de pele clara, assim como eu) em peças publicitárias de produtos cosméticos, os jogos de câmera perversos dos programas globais e de outras emissoras quando recebem personalidades negras para falar da questão racial. Transitamos de um longo período de discussão sobre a invisibilidade nos meios de comunicação para discutir sobre que tipo de visibilidade queremos. O que está em jogo é o empacotamento de uma questão fundamental da história e vida do povo brasileiro, o racismo, em dispositivos com valor de troca no mercado, e uma grande confusão por parte de nosso povo sobre o que fazer com tudo isso, como nos posicionar, o que nos ajuda e o que nos atrapalha nesta travessia pela igualdade racial.

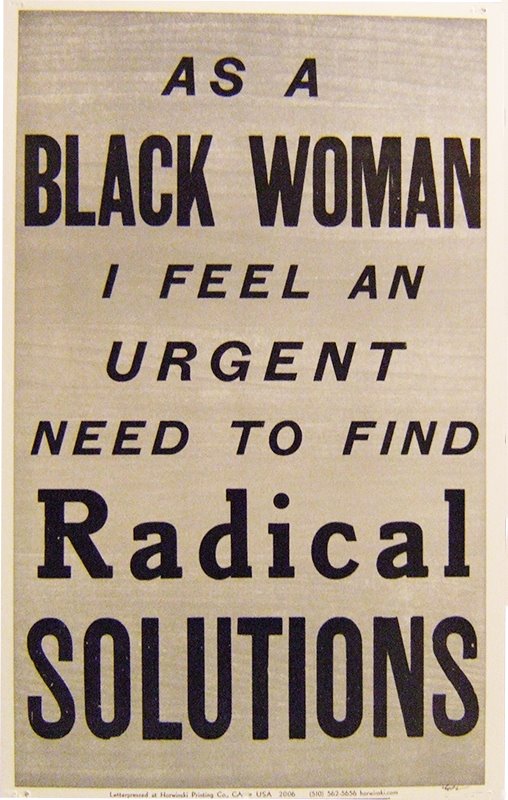

Acho que o primeiro passo é identificar quem são nossos aliados e quem são nossos inimigos. Podemos e devemos hackear os oligopólios de comunicação, até porque, infelizmente, sem reforma comunicacional, são eles quem ainda chegam massiva e efetivamente nos lares pretos. Porém, é fundamental mantermos e ampliarmos a criticidade, construirmos as nossas próprias experiências de auto-representação e fortalecermos a nossa autonomia enquanto produtores e produtoras de sentido. Está por nossa conta pavimentar um caminho de não mais nos submeter à lógica simbólica dos racistas, e elevarmos nossas condições de negociação enquanto não tomarmos de fato o poder dos meios de produção material e simbólica daqueles que detêm a hegemonia social.