Na adolescência eu era uma leitora assídua, lia em média três livros por semana. Conseguia ler um livro de 300 e poucas páginas em um dia e meio. As histórias se misturavam, os autores também. Não lia para contrastar a estética literária de Victor Hugo com a de Paulo Coelho. Eu lia tudo. Engolia tudo. Eu só sentia prazer. Sem obrigação de entender as construções de nada. Eu só queria que nunca acabassem os livros das bibliotecas públicas e nem de pelo menos dois amigos, que sentiam um quê de prazer em ver uma menina, com duas gerações a menos que a deles, lendo as mesmas coisas.

Lembro de estar sentada na pracinha vizinha de casa, A Praça da Abolição, conhecida como Pracinha do Colégio, aproveitando a luz amarela do poste para enxergar aquela multidão de palavras que juntas me contavam inúmeras histórias, me transportando daquela cidadezinha, que muito pouco me oferecia de lazer. Minha mãe queria dormir por volta das 22h, mas acho que enrolava entre uma costura e outra, imersa no barulho da máquina de costura e na minha ausência, na arrumação de uma caixa de papelão cheia de roupas ou retalhos, respeitando meu tempo, até que dava 00:00h e ela me gritava da janela enorme e azul, daquela casa velha e mal pintada, às vezes de amarelo gema de ovo desbotado, horas de um branco encardido, plasmada por uma tinta de cal, que eu descascava quando estava entediada sentada na escada de concreto, sem nenhum charme, olhando as vidas das pessoas passarem, especialmente estudantes com camisetas brancas, com um escudo azul e vermelho com o nome do colégio em que eu estudava.

O exercício literário é que me movia naquela cidade, naquela infância. Eu conheci Londres, Paris, Nova York e tantas outras grandes cidades europeias sentada sob a luz amarela daquele poste, aos gritos de minha mãe todas as noites, convencendo-me a deixar o que sobrara de páginas pro dia seguinte. Depois de mais quinze minutinhos eu cedia, pois sabia que jamais dormiria enquanto eu estivesse sozinha na rua, fora que ela precisava trabalhar cedo. Hoje fico refletindo sobre o que se passava pela cabeça da minha mãe, semi-letrada, em ter, fugindo de todas as perspectivas do mundo, uma filha que lia como quem dorme e come.

Todo final de cada livro eu chorava. Quando via que faltava 10 páginas para acabar o livro, eu corria para o banheiro e sentava no vaso para terminar de ler e chorar sozinha, longe dos olhares questionadores. Eu não chorava pelo final da história no livro, eu chorava pelo fim do livro. Era um choro desesperado, como quem pergunta: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? A única coisa que desanuviava a finitude literária e as lágrimas do meu rosto era correr para uma biblioteca pública e ficar procurando mais um amontoado de palavras para ler.

E esse ciclo se repetiu até que eu entrei em Letras, em julho de 2008, quando as leituras passaram a ser pela minha “formação” profissional. Li muitos romances, mas sempre procurando neles a construção autoral e estética. E não chorava mais no final de cada livro, às vezes sim, mas de alívio, pois teria condições de entregar, a tempo, determinada crítica pedida pela professora ou professor de literatura. Minhas leituras deixaram a inocência descomprometida para dar espaço a um capitalismo literário selvagem. E lembro de alguns interlocutores me perguntarem, mas na verdade afirmando:

-Sabe aquela parte em Quincas Borba que…

Nem deixava a pessoa terminar e dizia:

-Não, não sei. Nunca li Machado de Assis.

E uma sombra de horror pairava sobre seus rostos. E eu me deliciava com aquilo. Não importava para mim não ter lido Machado de Assis. No meu mundo não existia obrigatoriedade literária. Na minha cabeça literatura não deveria enclausurar gostos, demarcar terrenos, reposicionar o intelectual ou não intelectual nas representações sociais. Para mim literatura sempre funcionou como dispositivo libertador. Mas minha inocência foi deformada ao longo dos anos em Letras.

É curioso como as artes funcionam mais como exercício de poder do que de qualquer outra coisa. Esses dias um cara que não conhecia me convidou para ir até sua casa para tomar cerveja artesanal e escutar vinil. E eu, por questão de segurança, disse que não. E ele tentou-me convencer de diversas formas, entretanto a mais absurda foi dizer-se do bem e da paz por gostar de vinil, por isso aí eu poderia perceber que ele era diferente, pois tinha bom gosto. De todas as investidas que eu recebi na vida, como por exemplo “ê ‘morena’, você com esse pandeiro e eu com meu berimbau, era capoeira a noite toda”, pois esta ainda me arrancou alguma risada despojada pela criatividade, a do vinil foi a que mais me deu cansaço mental, pois pela enésima vez notei que as pessoas ainda se julgam “cult” e melhores pelos “bons gostos”. O que o cara do vinil acharia do fato de eu ouvir funk, rebolando minha bunda em frente ao espelho, com o mesmo contentamento que ouço Nina Simone? Minha cara ganha até um sorriso sarcástico com essa imaginação.

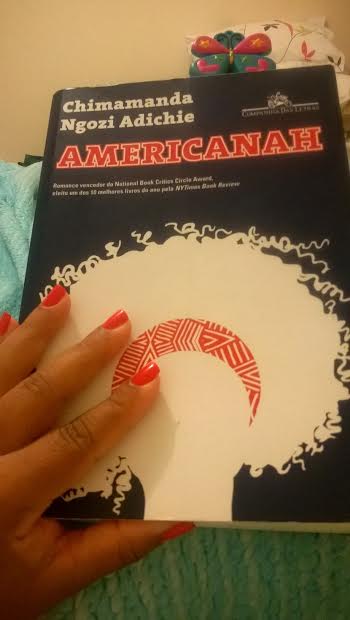

E agora, depois de terminar a graduação, a especialização e o mestrado eu comecei a ler, por obrigação, pois estava pegando uma disciplina isolada no doutorado de literatura, Americanah, de Chimamanda Adichie. Entretanto, por questões outras, eu tive que renunciar à disciplina, e, ainda assim, permaneci lendo a grandeza da história de Ifemelu, uma personagem poderosa, mas agora escolhendo pelo prazer do exercício literário. Ao fim do livro chorei, de novo, de forma desesperada, com a mesma inocência sob aquele poste amarelo de 15 anos atrás. E já irei correr para a livraria para comprar Hibisco Roxo, da mesma autora, para quem sabe nele dar um alento ao sentimento de tristeza que me acomete agora…

Imagem destacada – Arquivo pessoal Joseane Souza