De um texto escrito por outra mulher negra, mais algumas reflexões que venho fazendo há algum tempo, me surgiu a necessidade de escrever este texto. Digo necessidade porque meus textos sempre surgem da vontade de aprofundar meus próprios pontos de vista, de compreender o que ainda são apenas relances de ideias. De me auto questionar. Escrevendo, tento compreender.

Uma das minhas mais atuais preocupações se dá por um sentimento bastante pessoal, mas que venho percebendo que é compartilhado pela maioria das mulheres negras, sobretudo das militantes feministas negras: a fragilidade da nossa saúde mental. Sobre isso, diversos textos aqui mesmo no Blogueiras Negras já denunciam o quanto estamos sujeitas a sofrer muito mais por conta do racismo, do machismo e por todas as opressões que nos interseccionam. O que quero aqui questionar, mais do que as causas que nos levam a pedir por socorro é a responsabilidade que nós, enquanto comunidade negra, temos sobre este fato. Qual responsabilidade temos sobre a manutenção da saúde mental das nossas militantes? Será que as apoiamos suficientemente, ou somos pegos pelos rótulos que nos são dados pela branquitude e acreditamos serem elas seres “fortes” e inabaláveis?

O que fazemos para dar suporte a estas mulheres negras? Além do suporte, somos responsáveis também pelo adoecimento de nós mesmas?

Força. Sim, acredito que somos todas mulheres fortes. Cada qual a sua maneira. Por que se assim não o fosse não seríamos capazes de viver nesse mundo que tenta nos matar, literalmente, a cada minuto e das mais variadas maneiras. Mas essa força, advinda principalmente do racismo, não é inesgotável. Cedo ou tarde esta força, que não é inerente a toda mulher negra, mas sim meio para nossa sobrevivência, se esvai e o que nos fica são as dores e a solidão.

Se antes já ousei falar do feminismo radical, hoje ouso falar da minha própria vertente. O que nós feministas intersecionais estamos fazendo para dar suporte as nossas militantes negras?

Não vou mentir que ao mesmo tempo que vivi momentos em que senti o intenso poder de fraternidade quando acolhida pela comunidade feminista negra, eu senti momentos de extrema solidão. Como militantes, somos úteis apenas até o momento que nossa opinião ainda vai de encontro com as que fazem parte do nosso ciclo. E não estou aqui falando de casos sérios de violência, quando como as “divergências” se dão, por exemplo, no nível da transfobia – que são casos indiscutíveis que eu, pessoalmente, não penso duas vezes ao cortar relações, mesmo que com uma mulher negra. Mas de casos que poderiam ser discutidos e resolvidos (ou não) com um debate democrático e respeitoso.

Não estou dizendo que precisamos nos amar incondicionalmente apenas porque somos todas mulheres negras. Isso não existe. Eu não amo a todas as mulheres negras individualmente. Mas precisamos aceitar que temos divergências e teremos divergências sempre, mas que isso não destrua todas as nossas conquistas. Que não vejamos umas às outras como inimigas apenas pelo fato de algumas verem representatividade em abordagens capitalistas e outras de nós acreditarem que não há validade em ações desvinculadas ao recorte de classe. Que a autora me perdoe pelo desvirtuamento de seu conceito, mas que possamos perceber que a interseccionalidade é realmente a via desenhada por Kimberle Crenshaw¹. Cheia de mãos e cruzamentos emaranhados que nos colocam a perigo do choque a qualquer momento. E que não há uma verdade única, mas vivências, crenças e significados que fazem sentido mesmo que em um nível individual. Mas que mesmo assim podem ser positivos. Que mesmo estando longe do ideal, melhoram a vida de mulheres negras.

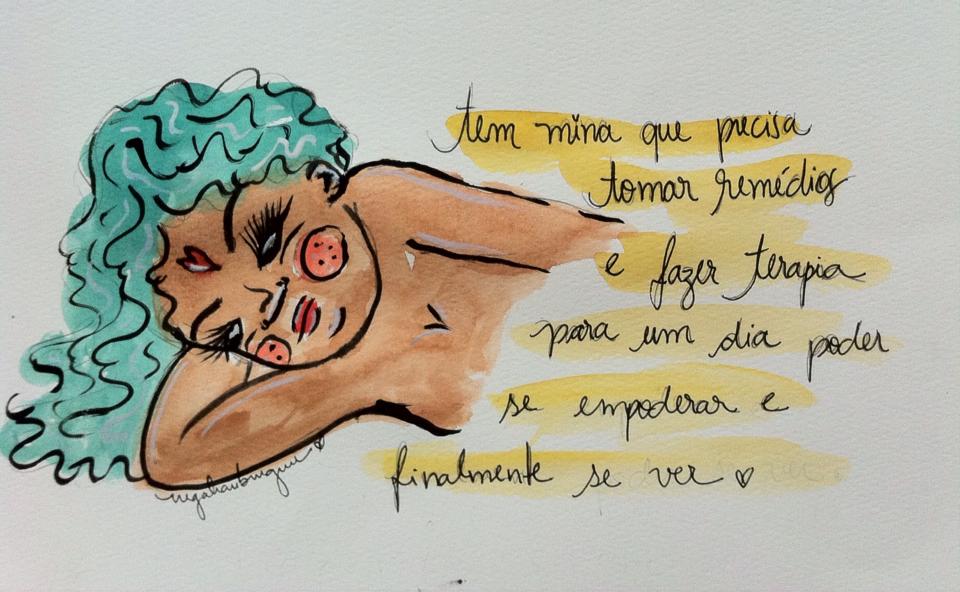

Estamos delegando responsabilidades de militância a mulheres que nunca se disseram militantes. Estamos colocando em pedestais mulheres comuns que não tem consciência dos seus próprios feitos, que sequer entendem o conceito de empoderamento. E não fazemos isso para que elas nos sirvam de exemplos, que a elas seja dado o empoderamento propriamente dito, mas para que sejam jogadas em suas cabeças sem proteção a “insustentável infalibilidade da militância”. O próximo erro que será apontado. A próxima ideia que será rechaçada com insultos. O próximo pontapé em cachorro morto que daremos aquelas que não seguem nossa cartilha da militante negra perfeita, sem ao menos darmos oportunidade destas mulheres compreenderem quem são. Onde estão os verdadeiros debates? Onde estão os espaços seguros? Onde está o suporte, a irmandade, o ubuntu? Onde está nosso direito de sermos quem somos, seres individuais, com tempo próprio de aprendizado? Onde está nosso direito de não sermos militantes?

E às nossas militantes mais experientes, o que estamos fazendo por elas? Não sou contra, de modo algum, as “feministas famosas”, aquelas mulheres que se tornam símbolos de representatividade, de militância, aquelas a quem sempre recorremos quando estamos diante de questionamentos polêmicos. As nossas divas, rainhas, lacradoras, as nossas Beyoncés ou as nossas anônimas. Mas me preocupo. Me preocupo com a carga de responsabilidade que delegamos a estas mulheres e o quanto elas podem vir a se sentir pressionadas, e o quanto essa pressão pode levar à estafa, à ansiedade, à depressão. Nossas ações têm limites. Não vamos julgar mulheres negras por terem feito o melhor que conseguiram ou aquilo que estavam ao seu alcance.

Sojourner Truth questionou a homogeneização da “mulheridade” em detrimento da raça e das nossas especificidades enquanto mulheres negras. Talvez seja tempo de pautar as nossas próprias diferenças e vivências, e percebermos aquilo que nos diferencia e não apenas as opressões que nos unem. Não somos um bloco único. Não devemos delegar a toda e qualquer mulher negra a obrigatoriedade da militância. Não é por que nos descobrimos negras que nos descobrimos militantes. A militância adoece, e algumas mulheres negras, assim como eu, já estão cansadas de estarem sempre doentes.

___

Referências:

1 CRENSHAW, Kimberle. A intersecionalidade da discriminação de raça e gênero. 2002. Disponível em: Acesso em: 23 de jun de 2013. _____. Cruzamento:raça e gênero. UNIFEM, 2004