Agora tudo é machismo. Vocês veem racismo em tudo. “Gordofobia?”, vocês não tem mais o que inventar, não? A sociedade está ficando chata, não se pode mais brincar com nada, estamos vivendo a ditadura do politicamente correto.

Será mesmo? Ou teríamos chegado a um momento em que as minorias historicamente oprimidas teriam cansado de serem silenciadas?

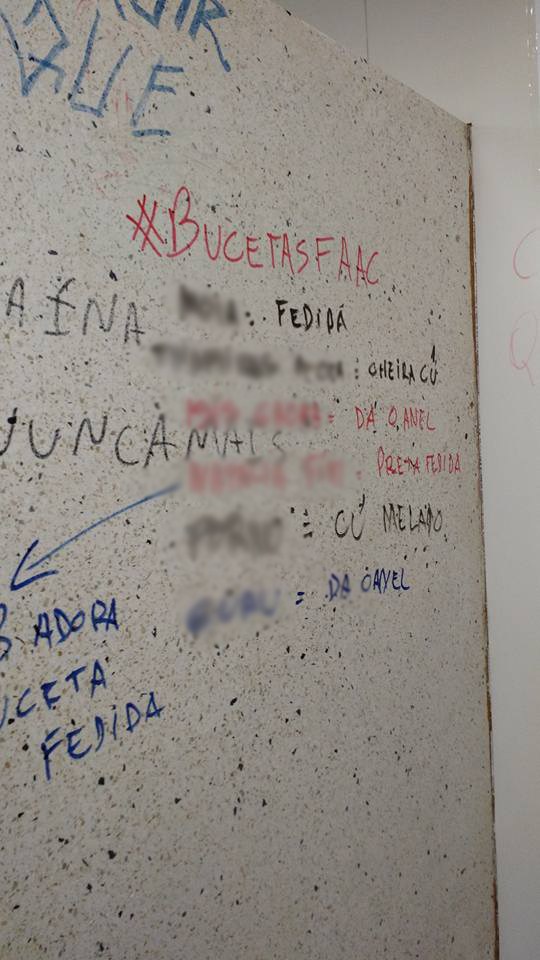

Na manhã do dia 30 de novembro, recebi, no grupo do WhatsApp do Coletivo Abre Alas, coletivo feminista da Unesp Bauru, imagem de pichações em um dos banheiros masculinos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) da Unesp Bauru:

As ofensas, direcionadas a integrantes do coletivo, têm caráter machista, racista, lesbofóbico e homofóbico. Seria uma surpresa, fosse essa a primeira ocorrência. Em julho deste ano, paredes do mesmo banheiro exibiam as mensagens “Juarez macaco” e “Negras fedem”. A investigação do caso terminou com a criação de uma ouvidoria para atender a casos de discriminação e um pedido de desculpas ao professor ofendido e à comunidade negra da instituição.

A despolitização das instituições de ensino do país e a estrutura pouco inclusiva que mantém faz com que casos como esses sejam tratados como particularidades, como ocorrências isoladas, desconexas de seu contexto macrossocial. Quando se observa o todo, no entanto, percebe-se que esse tipo de agressão anonima é comum nas universidades do Brasil:

A entrada da mulher na universidade só foi instituicionalizada em 1879, 71 anos depois da criação da primeira universidade no país, que se deu com a chegada da Família Real. O acesso do negro se deu de forma tardia. Embora, legalmente, não houvesse empecilhos à entrada no negro nas instituições de ensino superior no país, na prática, o sistema sempre fora elitista e destinado às populações brancas e de classe média. A realidade só passou a ser alterada a partir da implementação do sistema de cotas, inicialmente adotado pela UnB em 2000 e sancionado para todas as universidades federais do país em 2012. Em 2013, negros e pardos já representavam mais da metade dos inscritos no Enem. O que, proporcionalmente, ainda é pouco.

Não há dados concretos sobre a entrada da população LGBT nas universidades do Brasil. Porém, pensar em sua inclusão na sociedade passa pela compreensão do panorama sociopolítico do país. A cada 28 horas, um LGBT é morto. O Estatuto da Família prevê que apenas famílias compostas por um homem e uma mulher (e filhos), colocando em questionamento as possibilidades de união homoafetivas. A transexualidade ainda é tratada como desvio psicológico, doença, no país.

Mentalidade social e mecanismos legais acabam por criar uma estrutura de opressão em relação às populações que fogem ao padrão instituído (homem, branco, cis, hétero). Como resultado, essas populações foram relegadas às margens da sociedade e/ou adotaram uma postura de subserviência – ainda que apenas superficialmente – em relação à coletividade dominante.

A UNIVERSIDADE SOB AS LENTES DA MULHER NEGRA (E DE QUEM A VÊ)

Ser mulher negra é estar sujeita a dois recortes de opressão: machismo e racismo. Quando se está inserida em um ambiente historicamente e predominantemente branco e elitizado, então, é estabelecido um contraste que parece incomodar a ordem vigente. “Negras fedem” era o aviso que estampava os banheiro da Unesp Bauru em Julho deste ano. Ao lado de agressões direcionadas a um dos poucos professores negros que compõe o corpo docente da universidade (um dos docentes mais geniais que tive ao longo da graduação, acho válido ressaltar), a misoginia se unia ao ódio da branquitude.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação em 2014 sobre o Prouni (Programa Universidade Para Todos) e o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), políticas públicas de apoio a um ensino superior mais inclusivo para a população de baixa renda do país, somente em 2013, 62,2% dos beneficiários do Prouni era composto por mulheres negras, e 48% dos beneficiários do FIES era de estudantes negros. A mesma realidade não ocorre nas instituições públicas, ambientes pensados e estruturados por e para as elites do país.

Em um estudo do Gemma sobre o impacto da lei de cotas sobre as universidades federais, foi demonstrado que houve aumento do número de estudantes pretos e pardos: “Em 2003, pretos representavam 5,9% dos alunos e pardos 28,3%, em 2010 esses números aumentaram para 8,72% e 32,08%, respectivamente”, aponta o documento. Embora o estudo aponte para uma realidade um pouco mais inclusiva, em um país em que 51% da população se autodeclara negra, ainda é pouco. Ainda há, entre as instituições públicas, “ilhas do privilégio branco”.

USP e Unicamp, duas das maiores universidades do país, ainda não aderiram ao sistema de cotas adotado por 32 das instituições estaduais do país. Ambas adotam o sistema de bonificação, em que não há reserva de vagas, mas um “crédito” na nota obtida no vestibular. Na USP, a bonificação oferecida a alunos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas é de apenas 5% da média (isso em uma das universidades mais concorridas e com as maiores notas de corte do país). Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, em 2011, dos 26% de aprovados por esse sistema, apenas 2,8% eram negros e 10,6%, pardos, totalizando 1.409 alunos, dos 90 mil da universidade.

Quando o negro consegue, apesar do sistema excludente, chegar à universidade, que tipo de ambiente ele encontra? Quando o acesso dele se deu por meio de políticas afirmativas que somam os critérios social e racial, como se dá a permanência dessa pessoa no ambiente universitário? Há moradia? Há formas de transporte? Há restaurante universitário a um preço acessível? Trata-se de um ambiente hostil à presença do negro. Pouco a pouco, o racismo institucionalizado que se reproduz nas universidades vai minando a presença do negro em seus ambientes.

E quando falamos sobre os recortes de raça e gênero no ambiente universitário? As mulheres representam 42% do corpo docente e menos de 10% dos reitores nas universidades federais. Em números absolutos, apenas cinco delas ocupam o cargo máximo na reitoria. Na USP e na Unicamp, lugar de mulher é, no máximo, na diretoria: as duas universidades nunca tiveram uma reitora. Em um estudo sobre os corpos docentes das universidades públicas do país, foi avaliado que, dos 18400 professores das instituições avaliadas, apenas 70 eram negros. Somando, agora, os recortes de raça e gênero, fica fácil imaginar a quantidade de professoras negras que há nesses que são considerados os principais polos de pesquisa e produção de conhecimento do país, né?

Como se ver representada em um ambiente cujas únicas pessoas negras são aquelas que fazem parte da equipe de limpeza? Como se dá a produção de conhecimento em uma disciplina cujas referências são, em sua maioria (quando não totalidade), compostas por pesquisadores homens brancos, cis, héteros?

O negro sempre foi tomado como objeto de estudo e, a partir disso, a visão que se construiu dele e de sua história foi feita sob um viés europeizado e por vezes racista. Os negros, as mulheres negras, em especial, chegam à universidade, então, querendo tomar para si o protagonismo de sua história. Há, nesse processo, novas batalhas a serem travadas. “Nossas publicações, quando interseccionam com raça, feminismo, entre outras coisas, são vistas como vitimismo e choro. Como quem escolhe o que é uma boa teoria, e o que não é, é a própria acadêmica, ela acaba selecionando, em sua grande maioria, aquilo que vai a seu favor.”, observou Naomi Faustino, 20, estudante de Ciências Econômicas na UNIFESP e uma das moderadoras da página Preta e Acadêmica.

Mas essa resistência apenas reforça a necessidade de que essas produções existam. Amarilis Regina Costa da Silva, 23, formada em Direito pela Universidade Anhembi Morumbi, pós-graduanda em Direito Previdenciário pela Universidade de Legale e uma das moderadoras da página Preta e Acadêmica, pontuou que, por as questões ligadas à vivência da mulher negra e ao feminismo serem tradadas como subjetivas e pouco “acadêmicas”, acabam por não conseguirem professores que orientem. Segundo ela, a presença da mulher negra na universidade e de publicações sobre e para outras mulheres negras servem “para que o nosso discurso seja compreendido. Para que o discurso da lógica de opressão seja visto e revisto por pessoas que compreendem essas situações”.

“DIGO QUE A UNIVERSIDADE AINDA NÃO ESTÁ PINTADA DE PRETO, SÓ ESTARÁ DE FATO QUANDO NÓS ESTIVERMOS PUBLICANDO PESQUISAS, LIVROS, ARTIGOS COM FUNDAMENTAÇÃO NEGRA, OU SEJA, CITANDO OS NOSSOS. QUANDO CONSEGUIRMOS FAZER VALER DENTRO DA ACADEMIA O CONHECIMENTO PRODUZIDO PELO POVO PRETO AO LONGO DA HISTORIA.”

Eliane Oliveira, 43, graduada e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá (UEM – PR) e pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros (NEIAB). Também é uma das moderadoras da página Preta e Acadêmica, além de colunista da Revista Fórum e colaboradora do Blogueiras Negras

A CASA GRANDE REAGE, MAS ELA NÃO PASSARÁ

Mas agora essas minorias passaram a reagir. Não se trata da implementação de uma “ditadura do politicamente correto”, mas da tomada de consciência e do empoderamento de grupos que cansaram de viver às margens. Resultado e reflexo disso são a organização de coletivos – offline e via redes sociais -, a criação de grupos de discussão, as manifestações públicas – a “Primavera das Mulheres”, por exemplo -, e a revindicação de espaços dos quais essas coletividades foram excluídas.

Em 2014, o Inep permitiu o uso do nome social no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isso após as diversas denúncias de discriminação e constrangimentos ocorridos na edição de 2013, realizadas por travestis e transexuais nas redes sociais. Até o final de 2015, lei de cotas terá sido responsável pela entrada de 150 mil negros na universidade, segundo estimativa da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), da Presidência da República. Mulheres representam 56% do número de ingressantes nas instituições de ensino superior.

E, ao entrarem nessas instituições, essas populações vêm criando espaços de diálogo e acolhimento. Toda ação gera uma reação igual ou contrária. No caso das universidades do país, o que vem sendo observado é a reação contrária à mobilização dos grupos oprimidos. Seja por meio de perfis fake e comunidades ou por pichações em banheiros, crimes de ódio (artigo 3º, IV da Constituição Federal) têm sido a resposta a entrada de minorias nas universidades e organização de coletivos de discussão (feministas, lgbt, negro).

ASSIM COMO NA INTERNET, ATRÁS DA PORTA DO BANHEIRO, TODO MUNDO ACHA QUE É TERRA DE NINGUÉM. O CARA VAI LÁ E ESCREVE ISSO, PORQUE ELE ESTÁ VOMITANDO O RACISMO DELE E PORQUE ELE ESTÁ EXTREMAMENTE INCOMODADO COM A PRESENÇA PEQUENA, MAS A PRESENÇA DOS NEGROS DENTRO DAS UNIVERSIDADES.” – POLIANA KAMALU, VÍTIMA DE RACISMO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO (USP), EM ENTREVISTA AO ALMA PRETA

Se há reação é porque houve incômodo. Se houve incômodo é porque alguma coisa na estrutura vem mudando. As instituições de ensino precisam garantir o acesso de minorias e grupos socialmente excluídos. Mas, mais do que o acesso, é necessário que seja garantida a permanência, a segurança, acessibilidade, o respeito. Seja como for, esses grupos estão ocupando os espaços de produção e difusão de conhecimento. E eles querem ser ouvidos.

O Mapa da Intolerância nas UNiversidades pode ser acessado aqui.